Praxismanagement 28.01.2016

Optimierung des Materialwirtschaftssystems

share

Nutzung einer IT-gestützten Variante

Der folgende Beitrag geht zurück auf die Projektarbeit von Frau J. Göhl, die als Abschluss der Aufstiegsfortbildung „Betriebswirt/in für das Management im Gesundheitswesen“ zu schreiben und im Rahmen eines Fachgesprächs zu verteidigen war. Ziel einer solchen Projektarbeit ist es, die im Rahmen der Aufstiegsfortbildung erworbenen fachlichen und methodischen Kompetenzen an einem aktuellen und zugleich praxisbezogenen Problem unter Beweis zu stellen. Über ihre Tätigkeit in einer Zahnarztpraxis, in welcher sie auch Aufgaben des Praxismanagements wahrnimmt, wurde Frau Göhl auf das diesem Beitrag zugrunde liegende Problem aufmerksam. Herr Prof. Dr. Heiko Burchert ist Dozent bei der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe in dieser Aufstiegsfortbildung und betreute diese Projektarbeit.

1. Einleitung

Aufgrund immer weiter ansteigender Zahnarztdichte sowie die Zunahme von Gemeinschaftspraxen und Gesundheitshäusern sind Zahnärzte, insbesondere die kleineren Praxen, nicht nur auf die Zufriedenheit ihrer Patienten angewiesen. Zugleich sind Zahnarztpraxen gezwungen, ihre betrieblichen Prozesse dahingehend zu optimieren, dass über eine kontinuierliche Verbesserung der Abläufe Kosten eingespart werden. Dabei gewinnt die Informationsbereitstellung und -verarbeitung mit Hilfe von IT-gestützten Systemen permanent an Bedeutung und ist für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg unumgänglich. Durch den hohen Qualitätsstandard des Gesundheitswesens in Deutschland und den immer knapper werdenden Ressourcen wird in Zahnarztpraxen nach Kosteneinsparungsmöglichkeiten gesucht.

Gerade im Materialeinkauf einer Zahnarztpraxis steckt ein enormes Einsparpotenzial. Viele Praxisinhaber unterschätzen dies und schenken dem keine große Beachtung. Oftmals wissen sie nicht, welchen wirtschaftlichen Nutzen eine optimierte Materialwirtschaft mit sich bringt. Laut der wirtschaftlichen Kennzahlen der KZBV 20131 für Zahnarztpraxen liegen die durchschnittlichen Ausgaben für Verbrauchsmaterialien bei 10,1 % bezogen auf die Gesamtausgaben. Heutzutage ist es meist noch üblich, dass die Zahnmedizinisch Fachangestellte die Aufgaben der Materialwirtschaft unprofessionell und unstrukturiert abarbeitet. Allein mit Hilfe von diversen Bestellkatalogen wird eine Materialbestellung oftmals willkürlich zusammengestellt. Die Einflussfaktoren, die es bei der Materialwirtschaft zu beachten gibt, werden entweder gar nicht oder nur teilweise beachtet. Dazu zählt der Vergleich von Anbietern und deren Preise, die Beachtung der Materialqualität, das Aushandeln und Nutzen von Mengenrabatten, die Ermittlung der optimalen Bestellmenge sowie die Beachtung der vorhandenen Lagerkapazität. Der Arbeitsaufwand bei einer unorganisierten Materialbestellung und Lagerhaltung ist enorm. Dass sich daraus kein Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg einer Zahnarztpraxis ergibt, liegt auf der Hand. Die wertvolle Mitarbeiterzeit wird nicht etwa zum Gegenstand des eigentlichen Wertschöpfungsprozesses gemacht, sondern an die unorganisierte „Zettelwirtschaft“ verschenkt.

Durch die Unübersichtlichkeit bei der Ermittlung des Materialbedarfs, bei der Lagerbestandsführung und der Entsorgungsaufwand für nicht mehr nutzbare Materialien wird gerade auch der wirtschaftliche Erfolgsfaktor, der sich aus einer optimierten Materialwirtschaft ableiten lässt, nicht berücksichtigt. Zwei große Nachteile, die die Praxisinhaber oft von einem Umdenken bezogen auf den Materialwirtschaftsprozesses abhalten, sind zum einen die Anschaffungskosten eines IT-gestützten Systems und der vor allem am Anfang erhöhte Personalaufwand. Zum anderen wird der Nutzen eines optimierten Materialwirtschaftssystem oft in keiner Relation zum Aufwand gesehen. Es wird nicht beachtet, dass Behandlungsausfälle durch nicht vorhandene Materialien, Umsatzeinbußen und Senkung der Patientenzufriedenheit zur Folge haben. Doch schon eine kaufmännische Grundregel besagt: „Im Einkauf liegt der Gewinn.“2

Im Folgenden werden daher im Abschnitt 2 Einblicke in die Grundstrukturen der Materialwirtschaft gegeben. Der Einsatz eines IT-gestützten Systems in der Materialwirtschaft und dessen Effekte sind Gegenstand des Abschnitts 3. Konkret kommt es zu einem Vergleich von drei unterschiedlichen Varianten der Gestaltung der Materialwirtschaft. Aus diesem Vergleich kann sich jede Zahnarztpraxis selbst ableiten, ob die bisherige Organisation dieser Aufgaben und wenn ja, in welche Richtung sie optimiert werden sollte.

2. Grundstrukturen der Materialwirtschaft

Ein effektives Materialwirtschaftssystem „… umfasst alle unternehmenspolitischen Maßnahmen der Planung, Durchführung und Kontrolle der Materialbeschaffung, Materiallagerung und Materialentsorgung“3. Bei der Materialbeschaffung wird sichergestellt, dass die Materialien termingerecht, in ausreichender Menge, in der gewünschten Qualität, am richtigen Ort in der Zahnarztpraxis vorhanden sind. Erfolgt dies zudem noch zu den niedrigsten Kosten4, kann von effizientem Vorgehen gesprochen werden. Beginnend beim Materialeinkauf müssen nicht nur die Preise, sondern auch die Bestellmengen, Lieferanten, Versandkosten und das angegebene Verfallsdatum vor dem Hintergrund des geplanten Verbrauchszeitraumes beachtet werden, um nur einige Ansatzpunkte der Wirtschaftlichkeit anzusprechen. Ferner sollten verschiedene Anbieter und deren Lieferkonditionen, Lieferkosten, Zahlungsbedingungen sowie Möglichkeiten der Einräumung eines Mengenrabattes oder der Gewährung von Naturalrabatten geprüft bzw. ausgehandelt werden.

Die Materialwirtschaft beinhaltet auch die Lagerhaltung der beschafften Materialien. Hierbei werden die Aufbewahrungsorte, wie Lagerräume, Keller oder Kühlschränke, der Lagerbestand und die Verfallsdaten verwaltet. Entscheidend dabei ist die Dokumentation der Zugänge zum und vor allem der Abgänge vom Lager. Die Lagerhaltung sollte strukturiert und sehr genau dokumentiert werden, da es ansonsten zu unnötigen Überschreitungen der Mindesthaltbarkeitsdaten von Materialien mit anschließender Entsorgung oder zu Fehlbeständen kommt. Während ersteres Kapitalverlust zur Folge hat, ist in beiden Fällen schnellstmöglich für Nachlieferung mit sehr wahrscheinlich deutlich höheren Kosten zu sorgen. Diese Fülle von Aspekten, die es in der Materialwirtschaft zu beachten gilt, ruft den Einsatz von Informationstechnologien (IT-gestützten Verfahren) auf den Plan: „IuK-Technik unterstützt die Identifikation, Abbildung und Optimierung von administrativen Geschäftsprozessen.“5 Somit kann durch eine IT-gestützte Prozessoptimierung die Materialwirtschaft vereinfacht, strukturiert und weniger zeitintensiv und vor allem kostensenkend bei den Materialien und dem Personal verwirklicht werden.

3. Drei Varianten von Materialwirtschaftssystemen

Variante I

Die

heute noch insbesondere in kleineren Zahnarztpraxis anzutreffende

nahezu unorganisierte oder auch „chaotische“ Materialwirtschaft ist die

Variante I. Der komplette Materialwirtschaftsbereich mit seinem enormen

Umfang von der Beschaffung bis hin zur Lagerhaltung der Materialien ist

dabei unstrukturiert und größtenteils unprofessionell. In der allgemein

vorherrschenden Praxis ist es so, dass zufällig als fehlend

festgestellte Materialien eilig bei einem bekannten Depot bestellt

werden, ohne vorher auf die Preise oder die Qualität der Materialien zu

achten. Es herrscht eine reine „Zettelwirtschaft“, bei der bei jeder

Neubestellung von Materialien immer wieder der gleiche Katalog des

Depots gewälzt wird. Obwohl es wiederkehrende Materialien sind, müssen

bei jeder Bestellung die Artikelnummern und die Packungsgrößen neu

ermittelt werden. Dieses Verfahren führt zu hohen Prozesskosten und zum

Teil überhöhten Materialbestellungen. Der genaue Bedarf der kompletten

Materialien, die in der Praxis verwendet werden, wird in der

unorganisierten Materialwirtschaft nicht ermittelt. Somit wird auch die

stetige Versorgung nicht sichergestellt. Zu viel bestellte Materialien

bedeuten Liquiditätseinbußen für den Praxisinhaber. Zu wenig

angeforderte oder gar vergessene Materialien können zu

Behandlungsausfällen und somit zu Ausfallkosten führen.

Selbst der Lagerhaltung wird keinerlei Beachtung zu teil. Neubestellte Waren werden vor die noch vorhandenen Materialien gestellt. Dabei wird das Verfallsdatum der Ware nicht berücksichtigt, und es kommt später teilweise zum Verderb der älteren Materialien. Hinzu kommt, dass die Ware aus dem Lager entnommen wird, ohne sich Notizen zu machen, wie viel noch vorhanden ist und ob eine Neubestellung erforderlich ist. Daraus ist ersichtlich, dass der Überblick über die zu beschaffenden Materialien vollkommen fehlt. Denn bei dieser „Struktur" gibt es keine Informationen über den aktuellen Lagerbestand, noch wird mit einem Meldebestand gearbeitet oder ein Mindestbestand vorgehalten. Diese Variante hat zusammenfassend den „Vorteil“, dass sich keine Anschaffungskosten für Hard- und Software anfallen und alle Mitarbeiter ohne spezielle Schulungen Materialbestellungen ausführen und die erhaltenen Materialien in das Lager bringen können. Die großen Nachteile dieses Materialwirtschaftssystems sind die hohe Fehlerquote wegen der fehlenden Struktur im Beschaffungsprozess, die hohen Prozesskosten wegen des überhöhten Zeitbedarfs für die Materialbestellung und der Liquiditätsabnahme der Praxis durch zu hohe Lagerbestände. Weitere Nachteile sind die zu hohen Kosten aufgrund von fehlenden Preisvergleichen, als auch der nicht vorhandene Überblick über die Lagerbestände. Auch gibt es bei diesem System keine statistischen Auswertungen zur Nutzung von wiederholenden Bestellungen. Auch erweist sich die Auswertung einer Lagerinventur aufgrund der fehlenden Dokumentation als unmöglich.

Variante II

Die Variante

II eines Materialwirtschaftssystems ist die IT-gestützte

Materialwirtschaft, welches ein modernes Hilfsmittel darstellt, um der

Bestellung von Materialien und der Lagerhaltung eine Struktur zu geben.

Durch den Einsatz von unterstützender IT wird der hochkomplexe

Prozessablauf der Materialwirtschaft transparenter, Ressourcen werden

optimiert, Fehlerquellen reduziert und Kosten durch die Senkung des

Lagerwertes minimiert. In der Lagerhaltung selbst wird durch das

IT-System der Überblick über Verfallsdaten und Bestellzeitpunkten der

Materialien gewahrt. Der Bestellzeitpunkt der zu beschaffenden neuen

Ware „hängt ab vom Verbrauch, von der Lieferzeit sowie von der

Lagerkapazität.“6 Der Mindestbestand, oder auch

Sicherheitsreserve genannt, wird in den normalen Verbrauch mit

eingerechnet und damit sichergestellt, dass auch bei unvorhersehbaren

Ereignissen, wie z. B. Lieferengpässen, Streiks oder erhöhtem Bedarf

immer genügend Material vorhanden ist. Jede Lagerentnahme verringert des

Lagerbestandes, und beim Erreichen des Meldebestandes wird die

Nachbestellung veranlasst. Durch die Optimierung der Lagerbestände

werden eventuelle Behandlungsausfälle und der Verderb von Ware vermieden

und dadurch die Wirtschaftlichkeit der Zahnarztpraxis durch

Berücksichtigung der optimalen Bestellmenge erhöht.

Beim Einkauf von lagerfähigen Einmalartikeln, wie unter anderem Handschuhen, Bechern, Handtüchern, Desinfektionsmitteln, Pflegemitteln oder Bürobedarf sollten Mengenrabatte bei den Anbietern ausgehandelt und auch ein größerer Lagerbestand aufgebaut werden. Bei der Bestellung von Ware mit Verfalls- oder Mindesthaltbarkeitsdatum erfolgt die Berücksichtigung des durchschnittlichen Verbrauchs. Durch den Einsatz von IT-Systemen wird der Materialbeschaffungsprozess zwar beschleunigt, doch die Implementierung eines solchen Systems ist mit einem hohen Kostenfaktor (Kauf von PCs/Laptops und Software) und einem zunächst erhöhten Mehraufwand bei den Mitarbeitern verbunden. Zum einen muss das System zuerst einmal manuell mit den notwendigen Daten gefüllt werden. Dazu ist es erforderlich, im Praxislager eine Inventur vorzunehmen und diese Daten korrekt in die Software zu übertragen. Zum anderen bedarf es der Einarbeitung der Mitarbeiter im Umgang mit diesem System.7 Dieses moderne Materialwirtschaftssystem birgt zusammenfassend die Vorteile des strukturierten Beschaffungsprozesses und der Kostensenkung des Lagerbestandes und daraus wiederum resultiert eine Steigerung der Liquidität. Weitere sich ergebende Vorteile sind die Prozesskostensenkungen durch effizientes Arbeiten des Personals und der Überblick über Verfallsdaten. Es wird auf Basis des Meldebestandes der Wiederbestellbedarf angezeigt und somit Behandlungsausfälle vermieden. Statistische Auswertungen sind durchführbar und der Materialwirtschaftsprozess dadurch stetig optimierbar.

Variante III

Die

dritte Variante ist ein um ein Barcode-Scanner erweitertes

IT-gestützten Materialwirtschaftssystems. Der bereits auf den

Materialien aufgedruckte Barcode dient hierbei zur „Identifikation von

Objekten“8. Diese Identifikation ist im Rahmen der

Einlagerung der Materialien aber auch zur Dokumentation ihres

Verbrauches vorzunehmen. „Das Einlesen der Daten erfolgt sehr schnell,

setzt aber einen visuellen Kontakt zwischen Scanner und dem zu

identifizierenden Objekt voraus.“9 Die Unterstützung der

Materialwirtschaft anhand eines Barcode-Scanner-Systems macht den

komplexen Ablauf der IT-gestützten Materialwirtschaft zwar noch

effizienter, bedeutet aber auch am Anfang eine deutlich höhere

Investition. Um den Verbrauch der jeweiligen Materialien nachhalten zu

können, ist in einer Zahnarztpraxis zuzüglich zu dem erforderlichen

IT-gestützten Materialwirtschaftssystem im Lager in jedem

Behandlungszimmer die komplette Hardware und der Barcode-Scanner

vorzuhalten. Ein äußerst positiver Nebeneffekt eines solchen Systems

besteht in der Einhaltung der Forderungen des Medizinproduktegesetzes

(MPG) aus Sicht des Zahnarztes. Die Richtlinie 93/42/EWG vom 14. Juni

1993, die 2007 in die Änderungsrichtlinie 2007/47/EG10 modifiziert

wurde, regelt den Verkehr von Medizinprodukten und sorgt dadurch für

die Sicherheit, Eignung und Leistung der Medizinprodukte und damit auch

für den Schutz der Patienten, Anwender und Dritter. Durch die Beachtung

dieser Richtlinie kann der Zahnarzt z. B. bei Streitigkeiten mit

Patienten nachweisen, welche Materialien und Instrumente bei der

Behandlung ausschließlich verwendet wurden.

Ein anderer positiver Aspekt des Barcode-Scanners ist, dass das Personal die verwendeten Materialien so auf schnellem und einfachem Wege aus dem Lagerbestand ausbuchen kann. Eine manuelle Eingabe birgt Fehlerquellen, die dadurch vermieden werden können. Da die verschiedenen Bereiche des Materialwirtschaftsprozesses ineinander übergehen, kommt ein lückenloser Prozess zustande. Die Vorteile dieses Systems bestehen demnach darin, dass die Datenerfassung erheblich zeitsparend und mit einer geringeren Fehlerquote durchgeführt werden kann. Das System besticht durch seine leichte Bedienbarkeit und der Einhaltung des Medizinproduktegesetzes. Allerdings sind die Anschaffungskosten hoch und das Identifizieren von verschmutzten und beschädigten Barcodes ist schwierig oder gar nicht mehr möglich.

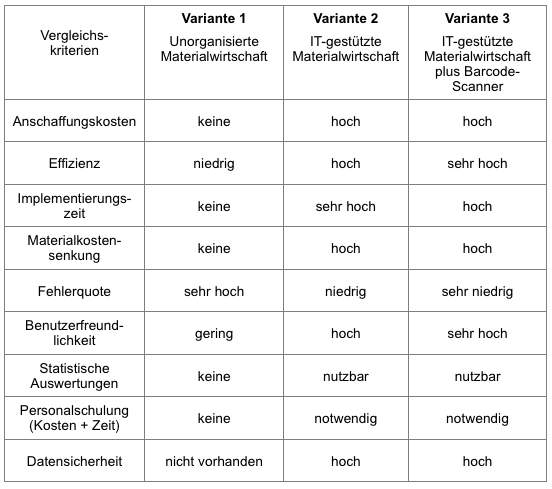

4. Vergleich der drei Varianten

Um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialwirtschaftssysteme besser vergleichen zu können und anschließend das effiziente und damit zugleich geeignete System für eine Zahnarztpraxis zu ermitteln, dient die folgende Tabelle. Aus ihr wird ein nach verschiedenen relevanten Kriterien durchgeführter Vergleich der drei Varianten der Gestaltung eines Materialwirtschaftssystems sichtbar. Bei einer solchen bezogen auf eine konkrete Zahnarztpraxis durchgeführten Betrachtung sollten nicht zuletzt auch Merkmale wie die Größe der Zahnarztpraxis, die Anzahl der Behandler und Behandlungsräume sowie die Anzahl der Mitarbeiter Berücksichtigung finden. Denn dadurch wird letztendlich das Verhältnis von Kosten und Nutzen der einzelnen Varianten bestimmt.

Anhand dieser Gegenüberstellung sind zwei Gruppen von Varianten zu erkennen. Zum einen ist dies die Variante I, bei der mit einem weiteren Nichtstun, auch keine sonderlich effizienten Strukturen in der Materialwirtschaft erreicht werden. Kostensenkungen sind so nicht zu erwarten. Hohe Fehlerquoten, Benutzerunfreundlichkeit und mangelnde Auswertbarkeiten sind weitere eher negative Merkmale. Zum anderen sind es die Varianten II und III. Entscheidend hierfür sind die im Voraus zu leistenden hohen und sehr hohen Investitionen, der entsprechende Implementierungsaufwand und die Notwendigkeit von Personalschulungen. Dem steht jedoch eine Vielzahl von positiven Effekten gegenüber. Auf Grund der Möglichkeiten statistischer Auswertungen kann eine fortlaufende Optimierung der Materialwirtschaft erfolgen. Sehr niedrig ist die Fehlerquote bei der Variante III, da hier der Barcode-Scanner ein falsches Eingeben einer Artikelnummer vermeidet. Bei der „manuellen“ Variante II besteht daher noch eine gewisse Fehlerquote. Die Variante III ist durch ihre sehr einfache und schnelle Handhabung durch den Barcode-Scanner die einwandfrei benutzerfreundlichste Variante. Nach eingehendem Vergleich stellt sich die Variante III als das optimale Materialwirtschaftssystem für eine Zahnarztpraxis heraus. Diese Variante besticht vor allem durch eine sehr hohe Effizienz und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur Senkung der Materialkosten und weitergehenden Optimierung der Materialwirtschaft.

5. Fazit

Abschließend sei noch kurz auf zwei Erfolgsfaktoren eingegangen, die die Neugestaltung der Materialwirtschaft in einer Zahnarztpraxis entscheidend zu unterstützen vermögen: Ein optimiertes Materialwirtschaftssystem kann nur so gut sein, wie seine Nutzer es anwenden. Es ist also unabdingbar erforderlich, dass das Personal die Notwendigkeit einer gewissenhaften Anwendung versteht, einsieht und auch entsprechend ausführt. Nur unter dieser Voraussetzung trägt ein IT-System zur Effizienzsteigerung und damit zum wirtschaftlichen Erfolg einer Zahnarztpraxis bei. Aus diesem Grund ist das gesamte Personal in die unternehmerischen Abläufe mit einzubeziehen werden. Denn nur durch eine Identifikation der Mitarbeiter mit ihrer Zahnarztpraxis und dem Delegieren von Verantwortung wird die Motivation, Kreativität und das Engagement der Mitarbeiter steigen und damit weitergehend Fehlerhäufigkeiten und Effizienzverluste sinken.

Die Optimierung von Materialwirtschaftsprozessen in einer Zahnarztpraxis knüpft an dem Gedanken eines praxisinternen Qualitätsmanagementsystems an. Insofern ein Qualitätsmanagementsystem alle Tätigkeiten und Ziele zur Sicherung der Produkt- und vor allem Prozessqualität beinhaltet und zugleich Faktoren, wie die Wirtschaftlichkeit, die rechtlichen Rahmenbedingungen, Umweltauflagen und nicht zuletzt die Kundenanforderungen berücksichtigt11, stellen selbst die seit 2010 nach § 135 a Abs. 2 Nr. 2 SGB V geltende Verpflichtung für Vertragszahnärzte bezogen auf die Einführung eines einrichtungsintern ein Qualitätsmanagementsystems (QMS) keine unüberwindbare Hürde mehr dar.12 Vielmehr ergibt sich hieraus ein weiterer Ansatz zur Optimierung der Materialwirtschaft. Durch ein Qualitätsmanagement werden die täglich immer wiederkehrenden Arbeitsabläufe zu Routineprozessen und die dabei ausführenden Tätigkeiten und benötigten Ressourcen mit einer auf eine ansprechende Ergebnisqualität ausgerichteten Beachtung geleitet, gelenkt und kontinuierlich verbessert. Durch das Qualitätsmanagement wird die ausgesprochene komplexe Materialwirtschaft in einer Zahnarztpraxis umfangreich unterstützt und Möglichkeiten ihrer fortlaufenden Optimierung bereitgestellt.

Literatur

1

Vgl. Bundeszahnärztekammer und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung

(2013), Daten & Fakten 2013. Unter

www.kzbv.de/daten-fakten-2013-web.media.pdf, Datum des Abrufes: 15.

Februar 2015.

2 Krenzel, B. (2009): Kosten senken durch Material- und Lieferantenmanagement, in: ZWD – Zahnärzte Wirtschaftsdienst, Ausgabe 09/2009, S. 22, vom 8. September 2009, unter: http://www.iww.de/zwd/archiv/praxisorganisation-kosten-senken-durch-material-und-lieferantenmanagement-f8244.

3 Oeldorf, G. und K. Olfert (2008): Materialwirtschaft. 12. Auflage, Kiehl-Verlag: Ludwigshafen, S. 19.

4 Vgl. Hausladen, I. (2014): IT-gestützte Logistik – Systeme, Prozesse, Anwendungen, 2. Auflage, Springer Gabler: Wiesbaden, S. 3.

5 Arnolds, H.; Heege, F.; Röh, C. und W. Tussing (2013): Materialwirtschaft und Einkauf. Grundlagen, Spezialthemen und Übungen, 12. Auflage, Springer Gabler: Wiesbaden, 2013, S. 407.

6 Nuding, H.; Nuding, G.; Haller, J.; Wagner, M.; Stollmeier, W. und S. Runckel (2011): Praxisorganisation, Praxisverwaltung und Wirtschaftskunde für Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte – Lösungen. 5. Auflage, Holland + Josenhans: Stuttgart, S. 215.

7 Vgl. Jung, N. A. und T. Nowak (2012): Sparen bei den Materialkosten – Aber wie? ZWP online, unter: www.zwp-online.info/de/zwpnews/wirtschaft-und-recht/praxismanagement/sparen-bei-den-materialkosten-aber-wie, Datum des Abrufes: 21. Februar 2015.

8 Hausladen, a. a. O., S. 53.

9 Hausladen: a. a. O., S. 54.

10 Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2014): Medizinproduktegesetz – MPG, unter: www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/mpg/gesamt.pdf, Datum des Abrufes: 10. März 2015.

11 Vgl. Wirtschaftslexikon24.com (2015): Qualitätsmanagement, Ausgabe 2015, unter: www.wirtschaftslexikon24.com/d/qualitaetsmanagement/qualitaetsmanagement.htm, Datum des Abrufes: 22. Februar 2015.

12 Vgl. Gemeinsamer Bundesausschuss (2006): Qualitätsmanagement-Richtlinie vertragszahnärztliche Versorgung – ZÄQM-RL, unter: www.g-ba-de/informationen/richtlinien/48/, letzte Änderung: 23. Januar 2014, Datum des Abrufes: 7. März 2015.