Recht 17.10.2025

Welche Versorgungsform und welche Rechtsform sind die richtige für meine/unsere Praxis?

share

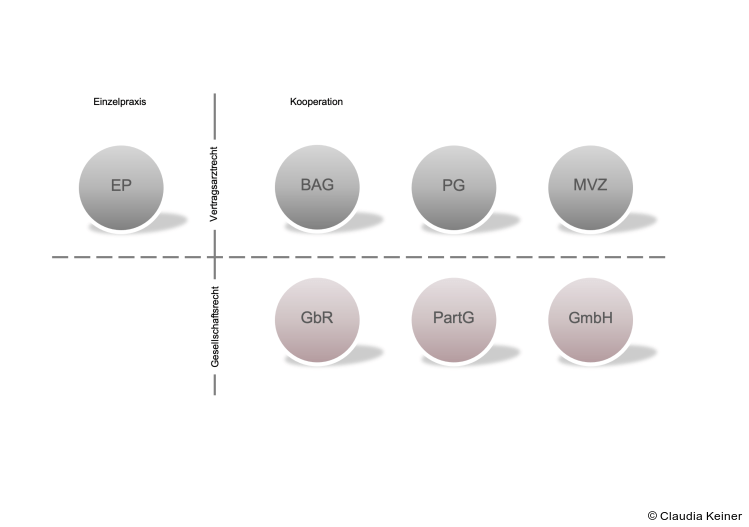

Richtig gelesen: Versorgungsform und Rechtsform sind nicht das gleiche und müssen daher sauber getrennt betrachtet werden. Diese beiden Begriffe bewegen sich im Rechtlichen auf unterschiedlichen Ebenen. Die Versorgungsform ist eine Frage des Vertragsarztrechts (geregelt im SGB V). Die Rechtsform ist eine Frage des Gesellschaftsrechts (geregelt z.B. im BGB oder GmbHG). Das vertragsarztrechtliche Konstrukt wird von einem gesellschaftsrechtlichen Träger getragen.

1. Grundlegende Darstellungen

Die Übersicht in Abbildung 1 soll dies anhand der gängigen Formen der einzelnen Ebenen einmal verdeutlichen: Im Folgenden werden die einzelnen Versorgungs- und Rechtsformen erläutert sowie dargestellt, in welcher Kombination diese möglich sind.

2. Gesellschaftsrecht/Rechtsform

Beginnen möchten wir mit der gesellschaftsrechtlichen Ebene (Rechtsform: Abb. 1, untere Zeile), also der Trägergesellschaft.

2.1. Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

Eine GbR ist ein Zusammenschluss von mindestens zwei Gesellschaftern. Sie gehört zu den sog. Personengesellschaften, deren Eigenart u.a. die persönliche Haftung der Gesellschafter ist. Der große Vorteil der GbR ist die Flexibilität. Die Regelungen im Gesellschaftsvertrag können bis auf wenige Ausnahmen frei nach den Wünschen der Gesellschafter gefasst werden und sind ohne großen Aufwand mittels Gesellschafterbeschlusses änderbar. Viele Entscheidungen können auf „kurzem Dienstweg“ getroffen und schnell umgesetzt werden. Sofern gewünscht, kann seit letztem Jahr die GbR in das Gesellschaftsregister eingetragen und so zur eingetragenen GbR (eGbR) werden, was im Rechtsverkehr Erleichterungen mit sich bringen kann. Notwendig ist dies jedoch nicht. Ob eine Eintragung sinnvoll ist, ist daher im Einzelfall zu beurteilen.

Die Haftung gegenüber Dritten (im Außenverhältnis) besteht für alle Gesellschafter gleichermaßen als sog. Gesamtschuldner („mitgehangen, mitgefangen“). Lediglich im Innenverhältnis ist eine abweichende Regelung möglich, die jedoch keine Auswirkung auf das Außenverhältnis hat.

Steuerlich gilt im Rahmen der Personengesellschaften das sog. Transparenzprinzip. Das bedeutet, dass sämtliche Gewinne direkt auf Ebene der Gesellschafter einkommensteuerlich zu behandeln sind. Die Gesellschaft wäre lediglich für Gewerbe- und Umsatzsteuer Steuerschuldner. Ob diese überhaupt anfallen, hängt maßgeblich vom Tätigkeitsfeld der Gesellschaft bzw. deren Gesellschafter ab.

2.2. Partnerschaftsgesellschaft (PartG)

Ebenfalls zu den Personengesellschaften gehört die PartG. Sie basiert dem Grunde nach auf der GbR und weist daher im Wesentlichen die gleichen Eigenschaften auf, hat jedoch durch das Partnerschaftsgesellschaftsgesetz einige Besonderheiten. Im Gegensatz zur GbR ist die PartG eintragungspflichtig im Partnerschaftsregister, was zur Folge hat, dass auch etwaige Änderungen z.B. im Rahmen der Geschäftsführung oder Vertretung jedes Mal einzutragen sind. Dem dadurch entstehenden organisatorischen und finanziellen Mehraufwand steht jedoch entgegen, dass für Berufsfehler (wegen beispielsweise Fehlbehandlung) im Gegensatz zur GbR ausschließlich das Gesellschaftsvermögen sowie der jeweilige handelnde Gesellschafter mit seinem Privatvermögen haftet. Gesellschafter, die nicht an der haftungsauslösenden Handlung beteiligt waren, sind von der Haftung mit ihrem Privatvermögen (anders als bei der GbR) ausgenommen. Sofern die Berufsordnungen der jeweiligen Länder entsprechend nötige Änderungen erfahren, wäre auch eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung möglich, die die private vertragliche Haftung der Gesellschafter für berufsspezifische Fehler in Gänze ausnimmt, die deliktische Haftung bleibt jedoch weiterhin bestehen.

2.3. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Dem gegenüber steht die GmbH als sog. Kapitalgesellschaft. In ihrem Namen ist bereits verankert, dass die Gesellschafter nur beschränkt haften, nämlich bis zu der Höhe ihres jeweils übernommenen Stammkapitals. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für jede vertragliche Haftung, nicht nur für berufsspezifische Haftungstatbestände. Insofern ist die GmbH auf den ersten Blick erheblich attraktiver als die Personengesellschaften. Warum dies ein Trugschluss ist, zeige ich Ihnen später auf.

Darüber hinaus ist die Gründung einer GmbH, im Gegensatz zu den Personengesellschaften, auch mit nur einem Gesellschafter möglich.

Steuerlich ist die Gesellschaft in Gänze eine eigene Rechtspersönlichkeit. Gewinne werden daher auf Ebene der Gesellschaft versteuert. Eine persönliche Steuerschuld bei den Gesellschaftern entsteht erst bei Ausschüttung der Gewinne.

Im Gegensatz zur GbR ist die GmbH immer im Handelsregister einzutragen. Das bedeutet, dass auch jede Änderung im Handelsregister einzutragen ist, wofür es jedes Mal eines Notars bedarf. Dies bringt entsprechende Kosten und entsprechenden organisatorischen Aufwand mit sich. Darüber hinaus sind der Gesellschaftsvertrag (die Satzung) sowie die Gesellschafter mit deren Beteiligungen für jeden einsehbar im Handelsregister zu veröffentlichen.

3. Vertragsarztrecht/Versorgungsform

Im Sozialgesetzbuch V finden sich die Regelungen zum Vertragsarztrecht. Dort sind die möglichen Versorgungsformen (Abb. 1, obere Zeile), wohlgemerkt für die vertragsärztliche Versorgung, aufgeführt.

3.1. Einzelpraxis (EP)

Die Einzelpraxis bedarf vermutlich keiner großen Erläuterung, ist sie doch weitverbreitet und hinlänglich bekannt. Zum Betrieb einer vertragsärztlichen Einzelpraxis ist die Zulassung des Praxisinhabers zur vertragsärztlichen Versorgung durch den Zulassungsausschuss bei der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung nötig. Eine Trägergesellschaft gibt es hier nicht, es handelt sich um ein klassisches Einzelunternehmen.

3.2. Berufsausübungsgemeinschaft (BAG)

Die BAG (früher auch GP = Gemeinschaftspraxis) ist die wohl häufigste Kooperationsform in vertragsärztlicher Hinsicht. Gekennzeichnet ist sie durch ein gemeinsames Wirtschaften. Dies bedeutet, dass sämtliche Einnahmen in „einen Topf“ fließen, sämtliche Ausgaben aus diesem Topf finanziert werden und am Ende die verbleibenden Gewinne entsprechend einer unter den Beteiligten ausgehandelten Regelung verteilt werden. Der Vorteil gegenüber zwei Einzelpraxen ist, dass es einen sog. BAG-Aufschlag im Rahmen der Abrechnung gibt und somit gleiche Leistungen in dieser Form besser vergütet werden. Ziel dieser Regelung ist es, Kooperationen zu fördern.

Wer „Inhaber“ einer BAG sein möchte, ist zwangsläufig selbstständig. Die Zahl der Angestellten ist in Abhängigkeit zu den selbstständig tätigen Ärzten begrenzt auf max. drei Vollzeitangestellte pro volle Zulassung der selbstständig tätigen Ärzte.

Die BAG ist sowohl bei der Gründung als auch bei Änderungen durch den Zulassungsausschuss bei der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung genehmigungs-/anzeigepflichtig.

3.3. Praxisgemeinschaft (PG)

Das besondere Kennzeichen der PG ist, dass sie eine reine Kostenteilungsgemeinschaft darstellt. Im Gegensatz zur BAG wird daher nicht in einen gemeinsamen Topf gewirtschaftet, sondern stattdessen behalten beide (oder auch mehrere) Ärzte ihre Einzelpraxen oder BAGs und schließen sich darüber hinaus zu einer PG zusammen, um sich für bestimmte Bereiche Kosten zu teilen. Beispielsweise sind dies Räume, Personal oder Geräte.

Die PG selbst kann daher keine Gewinne verzeichnen, da sie lediglich Ausgaben für eben genannte Posten hat, die durch die Mitglieder/Gesellschafter der PG auszugleichen sind. Dies bedeutet aber eben auch, dass keine gemeinsame Berufsausübung stattfindet, jedes Mitglied der PG für sich abrechnet und für etwaige Aspekte der jeweiligen Einzelpraxis/BAG selbst haftet.

Die PG bedarf der Anzeige beim Zulassungsausschuss.

3.4. Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)

Das MVZ ist das jüngste Konstrukt des Vertragsarztrechts und kommt im Wesentlichen der BAG sehr nahe. Große Besonderheiten sind jedoch, dass das MVZ eine eigene Zulassung erhält und im Gegensatz zur BAG keine Beschränkung hinsichtlich der Angestelltenzahl bezogen auf die Anzahl der zugelassenen/selbstständigen Ärzte besteht. Vielmehr ist (zumindest in bestimmten Konstellationen) sogar ein Betrieb ausschließlich mit Angestellten, einschließlich der Gesellschafter selbst, möglich.

Das MVZ ist durch den Zulassungsausschuss genehmigungspflichtig, und im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird das Vorliegen verschiedener Voraussetzungen geprüft. Eine davon ist, dass mindestens zwei Ärzte auf insgesamt mindestens einem vollen Versorgungsauftrag tätig werden.

Die Versorgungsform MVZ ist die einzige, in der sog. institutionelle Investoren in die ambulante Versorgung einsteigen können, da neben zugelassenen Ärzten unter anderem auch Krankenhäuser gründungsberechtigt sind.

Bis auf die Einzelpraxis sind alle Versorgungsformen in gewissem Maße „Kooperationsformen“, setzen also voraus, dass keine alleinige Tätigkeit ausgeübt wird.

4. Kombinationsmöglichkeiten

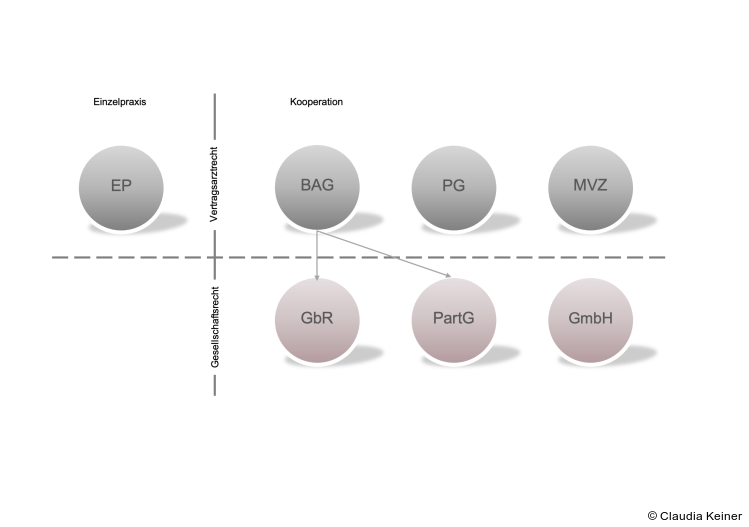

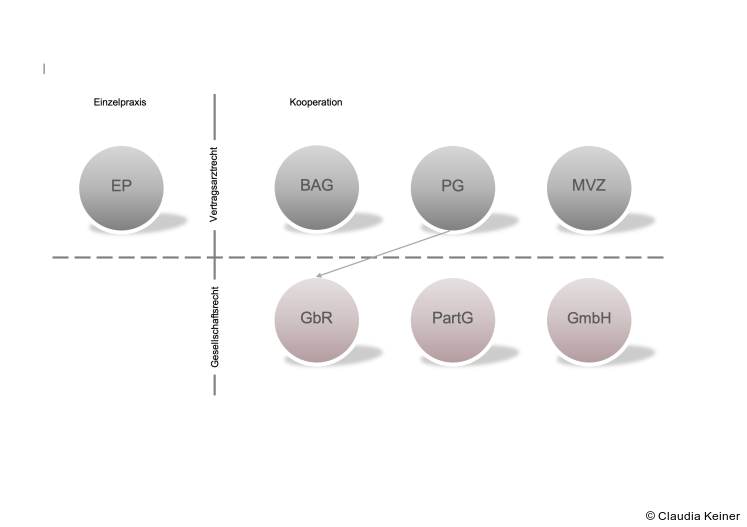

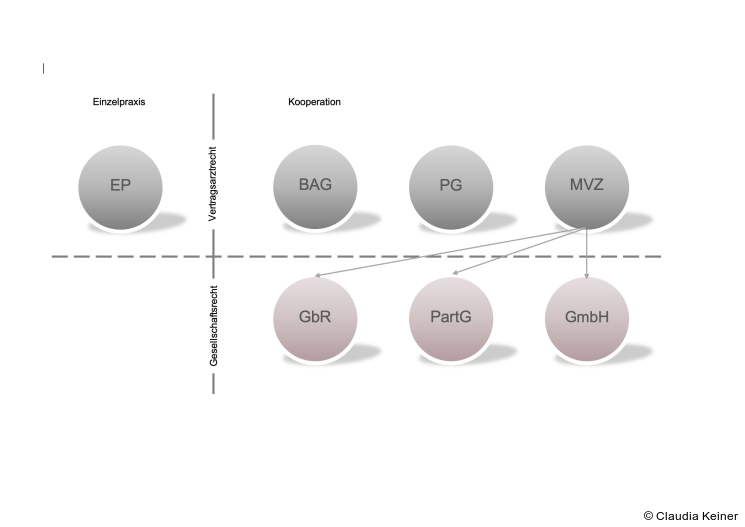

Die gängigsten und damit vermutlich bekanntesten Kombinationen sind sowohl die BAG GbR als auch die MVZ GmbH. Beide sind in dieser Kombination vergleichsweise häufig anzutreffen.

Die Abbildungen 2 bis 4 zeigen weitere Kombinationen, die aus rechtlicher Sicht möglich sind.

Nachdem die rechtlichen Unterschiede aufgezeigt sind, stellt sich manch einer möglicherweise die Frage, welche Versorgungs- bzw. Rechtsform die bessere sei.

Diese Frage lässt sich mit einem ganz klaren „Es kommt darauf an!“ beantworten.

Jede pauschale Aussage darüber, welche Form die bessere sei, kann nur als unseriös verbucht werden, da dies individuell zu beurteilen ist und maßgeblich von den Vorhaben der Gesellschafter abhängt.

Spielen wir doch einmal ein paar Überlegungen bei der Wahl durch und schauen, auf welche Wege sie uns jeweils führen:

Sofern lediglich eine Person Gesellschafter sein möchte, kommt nur die GmbH in Betracht. Da diese Rechtsform im ambulanten Gesundheitsmarkt derzeit nur den MVZ offensteht, ist klar, dass es einer MVZ GmbH bedarf.

Seit geraumer Zeit ist dies auch nur noch möglich, wenn der Inhaber als Vertragsarzt im Rahmen seines Versorgungsauftrages tätig ist, eine Anstellung in der eigenen GmbH ist aus sozialrechtlichen Gründen ausgeschlossen. Zwar ist dies aus rein zivilrechtlicher Sicht durchaus möglich, allerdings hat das Bundessozialgericht unlängst entschieden, dass aufgrund der Gesellschafterkonstellation keine echte Weisungsabhängigkeit besteht. Schließlich besteht die Weisung gebende Gesellschafterversammlung nur aus eben jener Person, die die Weisung erhält. Aus diesem Grund verweigert das Bundessozialgericht die Genehmigung einer weisungsabhängigen Beschäftigung und daher die Tätigkeit als angestellter Arzt in eigener Praxis. Im Übrigen gilt dies auch in einer MVZ GmbH mit zwei Gesellschaftern mit je gleicher Beteiligung, da hier keiner der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung dominiert. An dieser Stelle soll ein sog. Fremdgeschäftsführer Abhilfe schaffen, also ein Geschäftsführer, der nicht aus dem Kreis der Gesellschafter stammt und grundsätzlich nur den Weisungen der Gesellschafterversammlung unterliegt, die jedoch von keinem der Gesellschafter dominiert wird, sodass eine gewisse Abhängigkeit und Weisungsgebundenheit des Gesellschafters als Angestellter bestehen.

Sobald zwei Gesellschafter zusammenfinden, sind möglicherweise auch Personengesellschaften interessant. An dieser Stelle sollte man sich die Frage stellen, welche Größe in Bezug auf abhängig beschäftigte, also angestellte Ärzte, die Gesellschaft in absehbarer Zeit annehmen soll. Soll die Gesellschaft überwiegend mit Angestellten betrieben werden, also mehr als drei vollzeitangestellten Ärzten pro Gesellschafter mit vollem Versorgungsauftrag, so ist eine BAG nicht mehr möglich, da dies dort unzulässig ist. Es bleibt lediglich das MVZ. In diesem können, vorausgesetzt die entsprechende Anzahl an Versorgungsaufträgen ist vorhanden, beliebig viele Ärzte angestellt werden, unabhängig davon, wie viele Gesellschafter vorhanden sind oder welchen Umfang deren Versorgungsaufträge haben. Dennoch stellt sich die Frage, ob das MVZ in der Rechtsform der GmbH oder der GbR geführt werden soll. Auf den ersten Blick erscheint es verlockend aus Haftungsgründen die GmbH zu wählen, ist die GmbH ja schließlich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Allerdings trügt der Schein. Richtig ist zwar, dass die Haftung der Gesellschafter gegenüber Dritten aus ihrer Gesellschafterstellung auf das jeweilige Stammkapital beschränkt ist, und gegenüber Vertragspartnern wie beispielsweise Vermieter, etc. gilt dies selbstverständlich auch, allerdings sind die haftungsträchtigsten Bereiche etwaige Regressverfahren seitens der Kassenärztlichen Vereinigung sowie die Inanspruchnahme von Patienten wegen Behandlungsfehlern. Im Rahmen eines MVZ besteht die Verpflichtung der Gesellschafter eine selbstschuldnerische Bürgschaft gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung abzugeben. Wird diese nicht abgegeben, wird die MVZ-Zulassung gar nicht erst erteilt. Auf diese Weise haften die Gesellschafter direkt, die Haftungsbeschränkung wird umgangen. Die Haftung für Behandlungsfehler hat üblicherweise zwei Säulen: die vertragliche Haftung und die sog. deliktische Haftung. Die vertragliche Haftung stellt eine Haftung des Vertragspartners des Behandlungsvertrages aus ebendiesem in der Regel also der Gesellschaft, dar. Dieser Haftungsweg unterliegt tatsächlich der Haftungsbeschränkung. Die deliktische Haftung ist jedoch eine persönliche Haftung des jeweils Handelnden und steht daher in keinem Zusammenhang mit der GmbH. Hier greift die Haftungsbeschränkung daher nicht, sodass auch hier die Haftungsbeschränkung umgangen wird. Faktisch sind die beiden Bereiche, die das größte Haftungsrisiko, sowohl hinsichtlich Wahrscheinlichkeit als auch betraglicher Höhe, bergen, nicht von der Haftungsbeschränkung umfasst. Daher ist dies in der Regel nicht der ausschlaggebende Punkt für die Wahl der Gesellschaftsform. Letztlich wird sowohl der organisatorische Verwaltungsaufwand sowie die steuerliche Komponente entscheidend sein. Letzteres ist erst recht ein Grund, schon bei der Planung einen kompetenten Steuerberater einzubinden. Insbesondere, wenn ein schnelles Wachstum mit entsprechenden Investitionen geplant ist, kann die GmbH steuerlich interessant sein. Im Einzelfall kann ein Steuerberater die entsprechende Einschätzung unter Berücksichtigung individueller Aspekte am zuverlässigsten abgeben.

Kommt aufgrund der geplanten Struktur eine BAG in Betracht, fällt die Rechtsform der GmbH vielfach raus, da die gemeinsame Berufsausübung in einer GmbH in den meisten Bundesländern den MVZ vorbehalten ist. Näheres hierzu regeln die jeweiligen Berufsordnungen der Länder.

Offen bleibt jedoch, ob man eine GbR oder eine PartG gründet. Die Unterschiede sind vergleichsweise gering. Der zugegebenermaßen geringe organisatorische Mehraufwand und die Haftungsregelungen spielen an dieser Stelle sicherlich die größte Rolle im Rahmen der Entscheidungsfindung.

Letztlich bleibt nur zu sagen, dass es keine gute oder schlechte Versorgungs- oder Rechtsform gibt, sondern die richtige Form von vielen Umständen abhängig ist. Auch ist der Weg zur Entscheidungsfindung nicht immer der gleiche. Mal sind vertragsarztrechtliche Aspekte ausschlaggebend und geben dadurch in Teilen die Rechtsform vor, mal sind gesellschaftsrechtliche Aspekte vorrangig entscheidungstragend und ziehen die vertragsarztrechtlichen Möglichkeiten mit sich. Eine individuelle Beratung in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht ist daher unerlässlich, um die für sich perfekte Praxisform zu finden.