Branchenmeldungen 01.06.2022

Reziprokes Feilensystem und Endo-Motor – eine zuverlässige Kombination

Reziproke Feilensysteme setzen sich in der Endodontie immer weiter durch, da sie vor allem für eine minimalinvasivere und zeitsparendere Behandlung sorgen. Auf dem Dentalmarkt etablieren sich verschiedene Systeme. Im folgenden Interview erörtert OA Priv.-Doz. Dr. Matthias J. Roggendorf von der Abteilung für Zahnerhaltungskunde der Philipps-Universität Marburg, warum er mit Procodile Q von Komet Dental arbeitet und das Zusammenspiel der Eigenschaften des Systems großes Potenzial besitzt.

Herr Dr. Roggendorf, die Bewegungsform der Aufbereitung, also reziprok oder rotierend, ist reine Geschmacksfrage. Welche Tendenzen erkennen Sie?

Die Zielsetzung der ersten reziproken Systeme war in erster Linie eine „Vereinfachung“, also eine optimale Instrumentierung innerhalb kürzester Zeit. Das wurde oft werbewirksam eingesetzt. Vollrotierende Systeme hingegen weisen eine dauerhaft koronalwärts gerichtete Transportwirkung auf, Stichwort „archimedische Schraube“. Das ist natürlich optimal, um eine Extrusion von abgetragenem Gewebe (Dentin, Pulpa), aber auch Spül üssigkeit und Mikroorganismen zu minimieren. Hierzu gibt es auch Daten von Gambarini et al. 2012, die zeigten, dass postoperative Beschwerden bei vollrotierenden Systemen im Vergleich zu ihren ähnlich gestalteten reziproken Pendants seltener auftraten.1

Wie begegnet das Feilensystem Procodile Q diesen Tendenzen?

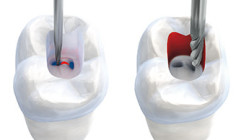

Das reziproke System Procodile Q läutet in dieser Hinsicht eine neue Ära ein, weil es sich bereits bei der normalen Procodile, die nicht wärmebehandelt ist, um eine intelligente Feilen-Motor-Kombination handelt, welche die Vorteile beider Aufbereitungsarten vereint . Das bedeutet, dass im EndoPilot nicht eine einfache, stereotyp gleich agierende Vorwärts-Rückwärts-Bewegung erfolgt, sondern die Feile eine dauerhafte Vorwärtsbewegung vollzieht . Erst bei Eintritt einer Rückstellkraft, die von der Steuereinheit durch die permanente Auswertung der Daten als potenziell kritisch erachtet wird, erfolgt eine kurze alternierende Bewegung (die sog. ReFlex-Bewegung). Dabei sind zwei Modi einstellbar: der Dynamic Mode für gerade Kanäle und größere Wurzeln und der Smart Mode für gekrümmte und zierlichere Wurzeln. Ziele dieser Maßnahmen sind eine maximale Schonung der Zahnhartsubstanz sowie eine erhöhte Arbeitssicherheit. Schauen wir also zurück auf die ersten reziproken Systeme, deren Motoren noch nicht einmal eine Drehmomentbegrenzung für eine mögliche Lockerung im Kanal verkeilter Instrumente aufwiesen, ist dies ein Meilenstein.

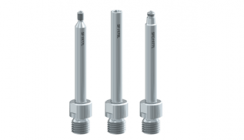

Procodile besitzt einen variabel getaperten Feilenkern. Procodile Q hat diesen ebenfalls, ist zusätzlich allerdings wärmebehandelt, also vorbiegbar. Was bedeuten diese Aspekte für Flexibilität und Ef zienz der Feile?

Schaut man sich ein Instrument mit einem Außenkonus an, so ist man bei deren Weiterentwicklung überrascht, wie sehr diese von der thermischen Behandlung pro tiert. Die Kombination von hoher Schneidef zienz und thermischer Behandlung ist meines Erachtens genau der richtige Weg. Eine erhöhte Flexibilität bedeutet weniger Stress auf die Zahnwurzel. Instrumente mit einer höheren Rigidität führten in Finite-Element-Analysen zu einer erhöhten Belastung im Wurzeldentin.2 Zudem konnten wir in einer Langzeit-Kausimulationsstudie über einen Zeitraum von drei Jahren zeigen, dass klassische vollrotierende Instrumente mit einem größeren Taper zu einer höheren Mikrorissfortp anzung führten.3 Allerdings war hier erstaunlich, dass ein passives, nichtschneidendes Mehrfeilensystem gegen über einem vollrotierenden Einfeilensystem keinen Vorteil brachte. Der Schneidleistung des Instruments kommt auf Basis dieser Erkenntnisse also eine wesentliche Bedeutung zu.

Wie wurde die höhere Flexibilität bei Procodile Q erreicht?

Der nächste Schritt im Rahmen der Entwicklung war die Modi kation vom Konus des Instrumentenkerns, was beim Procodile-System durch den nach koronal hin degressiven Taper realisiert wurde. Somit wurde hier zusätzlicher Spanraum geschaffen, gleichzeitig konnte die Rigidität der Feile reduziert werden. Mit der konsequenten Weiterentwicklung durch eine thermische Behandlung wurde bei Procodile Q die Rigidität und damit die Rückstellkraft im Vergleich zur ursprünglichen Procodile-Feile sogar noch weiter reduziert, wodurch ver- ringerte Kräfte auf die Zahnwurzel wirken. Nimmt man beide Punkte zusammen – degressiver Taper des Feilenkerns und die thermische Behandung – so können wir davon ausgehen, dass die Belastung für den Zahn in der Summe weniger wird und bei identischem Versuchsaufbau eine geringere Mikrorissfortp anzung ergeben sollte. Diese Effekte untersuchen wir gerade.

Procodile Q bietet mit sieben unterschiedlichen Größen, drei Tapern und drei Längen ein lückenloses Feilenspektrum. Wie lautet Ihr persönlicher Feilenplan für dieses System?

Schauen wir uns das Procodile Q-System an, so sind nicht alle Instrumente mit einem sechsprozentigen Taper versehen. Dieser ist bei Feilen der Größen 20, 25 und 30 vorhanden, bei 35 und 40 sind es nur noch fünf Prozent, bei den Größe n 45 und 50 dann nur noch vier Prozent. Für mich eine sinnvolle und absolut nachvollziehbare Wahl. Ich werde auch von Kollegen immer mal gefragt, ob hier nicht größere Instrumente geplant sind und ob man dies vielleicht mal als Wunsch beim Hersteller Komet Dental angeben kann. Im Einzelfall, insbesondere bei eher runder Kanalgeometrie wie Oberkieferfrontzähnen, vielleicht auch zur Behandlung von jugendlichen Patienten, wäre dies durchaus sinnvoll. Aber bereits bei der Instrumentierung ovaler Wurzelkanäle von Eckzähnen mit einem ausgedehnten Endodont würde hier eine stärkere Schwächung bei einer höheren Aufbereitungsgröße die Folge sein. Hier kommen Feilensysteme wie die Procodile Q ins Spiel, die ein laterales oder zirkumferentes Arbeiten erlauben. Das, was man sich früher mit der Hedström-Feile mühsam per Hand erarbeitete, lässt sich so durch die Procodile Q recht einfach maschinell durchführen. Persönlich habe ich keinen Feilenfavoriten, da es ja immer auf den Einzelfall ankommt. Wenn man, wie ich, bei über 90 Prozent der Behandlungsfälle endodontische Revisionen durch- führt, so sind dies meist Molaren und Prämolaren. Hierbei wird allein aufgrund deren unterschiedlicher Wurzelgrößen klar, dass ich meist mehr als eine oder zwei Feilen benötige, sodass ich letztlich mit einem „Baukasten“ arbeite, wobei die mesialen Kanäle z. B. von Oberkiefermolaren meist eine 30er- oder 35er-Größe erfordern, distobukkal oft 35, 4 0 oder 45, palatinal dann die Größe 50.

Würden Sie zustimmen, dass die Kombi Procodile Q/ EndoPilot eine neue Sicherheit in die Wurzelkanalaufbereitung gebracht hat?

De nitiv. In der Gesamtbetrachtung stellt der EndoPilot einen sehr zuverlässigen Partner für die Procodile Q dar, aber auch für das rotierende Feilensystem F360. Die technische Konzeption des Geräts mit den zuverlässigen Anschlüssen ist längst nicht branchenüblich. Zudem punktet der EndoPilot durch seine akkurate elektrische Längenbestimmung. Die simultane elektrische Längenmessung kann, falls gewünscht, permanent eingesetzt werden. Dies ist, mit dem zugehörigen Winkelstück, das über eine Durchleitung des Signals verfügt, ebenfalls ein Alleinstellungsmerkmal.

Herr Dr. Roggendorf, vielen Dank für das Gespräch.

Dieser Artikel ist im Endodontie Journal 2/22 erschienen.

Autorin: Dorothee Holsten