Branchenmeldungen 21.09.2022

Biokeramische Sealer: die große Erleichterung

Dank biokeramischer Sealer wird es für Allgemeinpraktiker leichter, nach guter chemomechanischer Desinfektion eine sehr gute Obturation ohne Zuhilfenahme zusätzlicher technischer Gerätschaften zu erreichen. Der Endodontie-Spezialist Dr. Günther Stöckl, M.Sc. mit eigener Praxis in Rottenburg, nimmt im folgenden Interview eine Neubewertung der Wurzelfülltechnik vor.

Herr Dr. Stöckl, welche Entwicklungstendenzen erkennen Sie bei der Wurzelfülltechnik?

Innovationen bezogen sich lange auf die mechanische Aufbereitung. Es ging um die Metallurgie der Instrumente sowie die Bewegung und chemische Desinfektion mit Aktivierung der Spülflüssigkeiten. Nun kommen vermehrt biokeramische Sealer für die Obturation auf den Markt. Da lauten die Anforderungen: Dimensionsstabilität, Biokompatibilität, wenn möglich eine gute bakterizide Wirkung bei guten Handling-Eigenschaften und zu guter Letzt Röntgenopazität.

Lösen biokeramische Sealer jetzt die epoxidharzbasierten Sealer ab?

Epoxidharzbasierte Sealer arbeiten mit einem möglichst hohen Anteil an Guttapercha und einem sehr geringen Anteil an Sealer. Damit waren unter Einsatz der klassischen warmen, aber aufwendigen Fülltechniken sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Man kann hier von Guttapercha-basierten Obturationsmethoden sprechen. Durch die Eigenschaften der biokeramischen Materialien findet jetzt ein Wechsel zu Sealer-basierten hydraulischen Obturationsmethoden statt. Ein spannender Prozess!

Skizzieren Sie bitte kurz die Entwicklungsgeschichte biokeramischer Sealer!

Seit den frühen 1990er-Jahren war MTA bei Perforationsdeckungen, retrograden Füllungen, zur Abdeckung der Einblutung bei Revitalisierungen oder als apikaler Plug bei Zähnen mit nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum das Mit- tel der Wahl. Aufgrund seiner Konsistenz war allerdings lange kein Einsatz als Wurzelkanalsealer möglich. 2008 erschien dann mit EndoSequence BC ein erster Calciumsilikat-basierter hydraulischer Sealer. Seit zwei Jahrzehnten ist AHplus der Goldstandard in der Obturation. Allerdings fehlen bioaktive Eigenschaften und osteogenes Potenzial. Hier setzte die Forschungs- und Entwicklungsarbeit an. Unter biokeramischen Materialien versteht man ja keramische Materialien, die zur Reparatur oder Wiederherstellung von erkranktem oder beschädigtem Gewebe eingesetzt werden. Grundsätzlich kann man bioinerte Materialien wie z. B. Zirkon, bioresorbierbare wie Tricalciumphosphat oder eben bioaktive wie Hydroxylapatit oder Calciumsilikate subsumieren. Ein Calciumsilikat-Sealer wie z. B. KometBioSeal interagiert jetzt mit der Umgebung und bildet Hydroxylapatitähnliche Präzipitate. Diese fördern die Heilung, induzieren eine Bildung von mineralisiertem Gewebe und verbessern die Dichtigkeit.

Für das Aushärten des Materials ist jetzt Wasser nötig?

Ja, anders als bei epoxidharzbasierten, ist bei biokeramischen Sealern für das Abbinden eine gewisse Restfeuchtigkeit nötig. Diese kann z. B. aus den Dentintubuli oder dem periapikalen Gewebe stammen. Es sollte keine Flüssigkeit im Kanal stehen. Beeinflusst wird der Vorgang u.a. von dem pH-Wert und von Proteinbestandteilen. In einer ersten Phase entstehen unter Hydratation u. a. Ca(OH)2 , in einer zweiten Phase dann Hydroxylapatitähnliche Präzipitate. Die anfängliche Löslichkeit scheint mit der Ca(OH)2-Freisetzung zu korrelieren, stoppt allerdings, sobald sie die Hydroxylapatitpräzipitate formen.

Welche Eigenschaften machen biokeramische Sealer noch interessant?

Bei konventionellen Sealern besteht häufig aufgrund der Volumenschrumpfung in der Abbindephase die Notwendigkeit, diese durch besondere Obturationstechniken auszugleichen. Bei biokeramischen Sealern kommt es zu keiner Schrumpfung, sondern tendenziell sogar zu einer geringen Expansion. Sie sind dimensionsstabil. Biokeramische Sealer wie z. B. KometBioSeal unterstützen außerdem trotz möglicher initialer zytotoxischer Wirkung das Attachment und Wachstum von Zellen und fördern die Osteoblasten- und Odontoblasten- Differenzierung. Zudem können sie das Level von Entzündungsmediatoren senken. Studien1–4 konnten sogar zeigen, dass sie einen antimikrobiellen Effekt sowohl auf Keime und Biofilme (Enterococcus faecalis) als auch Multispezies-Biofilme zeigen. KometBioSeal erfüllt außerdem die ISO-Anforderung von mehr als 3 mm Aluminium-Röntgenopazität. So lässt sich die Qualität der Obturation sehr gut evaluieren.

Würden Sie so weit gehen, dass Sie schon einmal auf komplexe warm-vertikale Obturationsmethoden verzichten und stattdessen die Stift-Methode vorziehen?

Ja, denn aufgrund der Veränderung von einem hohen Anteil an Guttapercha und wenig Sealer hin zu einem hohen Sealer-Anteil und wenig Guttapercha, lassen sich auch mit Single-matched, tapersized cone technique bei den richtigen Kanalanatomien hervorragende Ergebnisse erzielen. So kann nun auch der allgemeintätige Zahnarzt nach vorausgegangener guter chemomechanischer Aufbereitung eine Vielzahl von Fällen suffizient und leicht behandeln.

Worauf ist bei der Applikation zu achten?

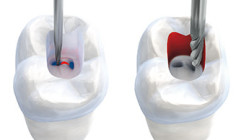

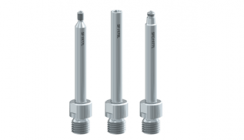

Bei der Verarbeitung vermag die Fließfähigkeit eines Sealers, die Irregularitäten im Kanalsystem aufzufüllen. In meinen Augen hat sich hier KometBioSeal bewährt. Im Vergleich zu den klassischen Obturationsmethoden ist es anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, eine ausreichende Sealer-Menge im Kanalsystem zu haben. Man kann mit der grazilen Spritze KometBioSeal zu zwei Drittel in das Kanalsystem einbringen und dann mit einem passenden Masterpoint den hydraulischen Druck für die Verteilung im ganzen Kanalsystem erzeugen. Oder man beschickt den Cone mit entsprechend ausreichend Sealer. Ich verwende hierfür gerne die Singlematched, tapersized cone technique nach Hembrough. In großen oder ovalen Kanalsystemen können – falls nötig – im Sinne einer Mehrstifttechnik weitere Cones für ausreichend Druck eingebracht werden, allerdings nicht im Sinne einer lateralen Kondensation. Wichtig ist außerdem, die Guttapercha nach Abschmelzen koronal gut mit Pluggern zu verdichten, um einen dichten Verschluss des Kanalsystems zu erreichen und sofort den adhäsiven Verschluss anfertigen zu können. Ansonsten ist ein sauberes Arbeitsfeld aufgrund der Sealer-Menge nicht möglich.

Herr Dr. Stöckl, vielen Dank für das Gespräch.

Dieses Interview ist im EJ Endodontie Journal 3/2022 erschienen.

Autorin: Dorothee Holsten