Branchenmeldungen 08.11.2021

Was können zahnärztliche Instrumente ergonomisch leisten?

Die Ergonomie beschreibt die Wissenschaft von der menschlichen Arbeit (griech.: Ergon = Arbeit, Nomos = Regel). In der Zahnmedizin besteht das Ziel ergonomischer Optimierungen darin, die Arbeitsbedingungen in der Zahnarztpraxis so zu optimieren, dass es zu keinen Fehlhaltungen, Verspannungen und Schmerzen kommt – in erster Linie beim Behandlungsteam. Die ersten Gedanken liegen da spontan bei Sitz und Behandlungsstuhl. Doch auch zahnärztliche Instrumente wie Schleifinstrumente können einen großen Beitrag leisten, sowohl hinsichtlich des Einflusses auf die Arbeitshaltung als auch bezüglich der Effizienz bei der Präparation. Priv.-Doz. Dr. M. Oliver Ahlers (Hamburg) hat gemeinsam mit Komet Dental und teils in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Daniel Edelhoff (München) diverse Präparationsinstrumente entwickelt. Im Interview berichtet er über den Einfluss, den diese Instrumente auf die Ergonomie in der Praxis haben.

Wann hatten Sie die Frage um Ergonomie in Ihrer Praxis das letzte Mal im Blick?

Jeden Tag. Bei jedem Patienten. Ich versuche ständig, meine Behandlungstechnik zu optimieren. Und wenn ich eine Chance zur Optimierung der Präparationstechnik entdecke, dann suche ich dafür Lösungen, allein oder gemeinsam mit Kollegen, wie Prof. Dr. Edelhoff und zuvor Prof. Frankenberger, Prof. Pröbster, OA Dr. Blunck, Dr. Hajtó, Dr. Mörig und anderen. Aber Ergonomie betrifft natürlich auch Fragen wie zum Beispiel die Arbeitshaltung – neben der Präparationstechnik.

Wie wirkt sich denn die Arbeitshaltung auf die Ergonomie aus?

Als Hochschullehrer unterrichte ich weiterhin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und sehe dort, wie junge Studentinnen und Studenten unbewusst die typische „Zahnarzt-beugt-sich- von-der-Seite-zum Patientenmund“-Haltung einnehmen. Allein durch den Einsatz von Lupenbrillen bessert sich das bereits erheblich. Anders als in der Zeit meines Studiums hat das Bewusstsein hierfür zugenommen, und wenn ich unseren Studierenden die Zusammenhänge erkläre, besorgen sie sich häufig schon im Studium Lupenbrillen. Das ist klug, weil unsere Studierenden dann gleich eine korrekte Arbeitshaltung sowie das Präparieren bei indirekter Sicht im Spiegel erlernen. Das wiederum ist die Voraussetzung für Effizienz, weil sonst später das Gefühl aufkommt, man sei bei korrekter Arbeitshaltung gefühlt „langsamer“ – wer es gleich richtig lernt, braucht sich später nicht mehr umzustellen. Wenn dazu noch optimierte Instrumente kommen, schafft das exzellente Voraussetzungen für kontrolliertes Präparieren.

Sie haben gemeinsam mit dem Kollegen Prof. Daniel Edelhoff und Komet Dental bereits zahlreiche Präparationsinstrumente entwickelt. Waren dabei jedes Mal beide Aspekte um Ergonomie ein Thema?

Ja, natürlich, wobei Sie sich das andersherum vorstellen müssen: Wir entwickeln die Instrumente vom Wirkort her, das heißt, wir definieren die Zielform, die der Zahn nach der Präparation haben soll und überlegen gemeinsam, wie man diese Zielform in möglichst wenigen Präparationsschritten kontrolliert erreicht. Wenn die Instrumentenformen optimiert sind, schafft das Instrument gleichsam „automatisch“ eine perfekte Präparationsform und die Zahnärztin bzw. der Zahnarzt erreicht zum einen möglichst schnell und ohne Umwege das definierte Ziel und kann zum anderen dabei aufrecht sitzen.

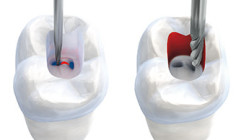

Machen wir dieses Gespräch konkret an Ihrem gemeinsam mit Prof. Edelhoff entwickelten erfolgreichen Set für Okklusionsonlays (Abb. 1) fest. Worin besteht dort die ergonomische Optimierung?

Machen wir dieses Gespräch konkret an Ihrem gemeinsam mit Prof. Edelhoff entwickelten erfolgreichen Set für Okklusionsonlays (Abb. 1) fest. Worin besteht dort die ergonomische Optimierung?

Zunächst haben wir auch hier eine Zielform der Präparation definiert. Diese leitet sich aus den Materialeigenschaften hochfester vollkeramischer Restaurationen ab, in erster Linie aus Lithiumdisilikat. Hier benötigen wir eine gewisse Schichtstärke sowie eine deutliche Hohlkehle am Rand, und wir wollen kontrolliert so wenig Substanz wie möglich entfernen. Wir haben daher analysiert, ob und wie man dieses Ziel mit den verfügbaren Instrumenten erreicht, und haben festgestellt: Das kann nur zufällig funktionieren! Daher haben wir uns in der Folge jeden Arbeitsschritt einzeln vorgenommen, die Definition der Eindringtiefe okklusal und orovestibulär, die Separation und die Ausformung der Konturen. Und damit das Ganze nicht ausufert, haben wir uns genau überlegt, wie man dabei effizient arbeiten kann.

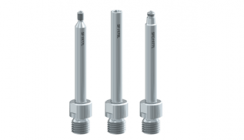

Hinsichtlich der Eindringtiefe okklusal haben wir den Schleifer für die okklusale Vorpräparation mit zusätzlichen Lasermarkierungen versehen, welche auf die minimale okklusale Schichtstärke von Lithiumdisilikat abgestimmt sind. Die Integration in den danach zur Vorpräparation eingesetzten Schleifer spart einen Tiefenmarkierer. Schon das ist gelebte Ergonomie. Im nächsten Schritt kommt dann der Knüller des Sets zur Anwendung, der OccluShaper (Abb. 2). Ein Diamantschleifer mit völlig neu geformter Geometrie, der in einem Schritt die ganze Kaufläche passend zur Anatomie der Pulpenhörner so ausformt, dass in der zentralen Grube hinterher genug Platz ist. Damit das passt, gibt es die Schleifer passend für Molaren und Prämolaren. Die Form ist ergonomisch so gut, dass Komet Dental sie zum Patent angemeldet hat.

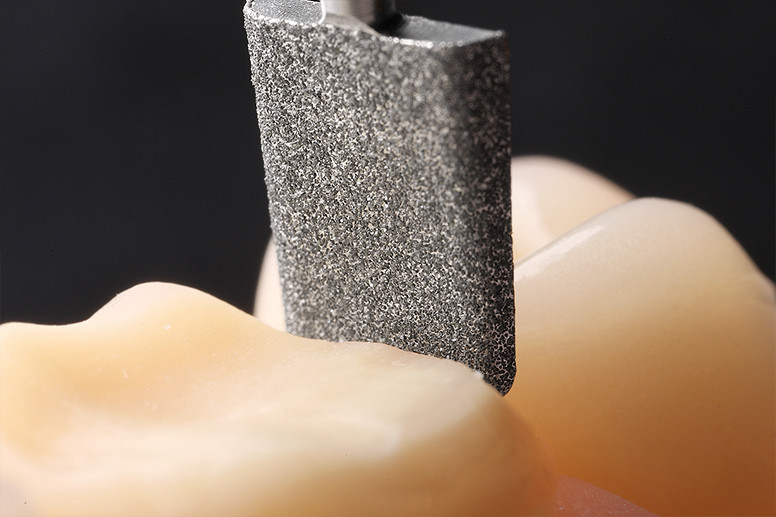

Hinsichtlich der Eindringtiefe okklusal haben wir den Schleifer für die okklusale Vorpräparation mit zusätzlichen Lasermarkierungen versehen, welche auf die minimale okklusale Schichtstärke von Lithiumdisilikat abgestimmt sind. Die Integration in den danach zur Vorpräparation eingesetzten Schleifer spart einen Tiefenmarkierer. Schon das ist gelebte Ergonomie. Im nächsten Schritt kommt dann der Knüller des Sets zur Anwendung, der OccluShaper (Abb. 2). Ein Diamantschleifer mit völlig neu geformter Geometrie, der in einem Schritt die ganze Kaufläche passend zur Anatomie der Pulpenhörner so ausformt, dass in der zentralen Grube hinterher genug Platz ist. Damit das passt, gibt es die Schleifer passend für Molaren und Prämolaren. Die Form ist ergonomisch so gut, dass Komet Dental sie zum Patent angemeldet hat.

Zur Präparation der Außenkonturen gibt es einen speziellen Schleifer mit Führungspin (Abb. 3), der automatisch sicherstellt, dass die Eindringtiefe gewahrt bleibt und so die Präparation sicher im Schmelz endet – dies verhindert Pulpitiden und ermöglicht später eine sichere adhäsive Befestigung.

Zur Präparation der Außenkonturen gibt es einen speziellen Schleifer mit Führungspin (Abb. 3), der automatisch sicherstellt, dass die Eindringtiefe gewahrt bleibt und so die Präparation sicher im Schmelz endet – dies verhindert Pulpitiden und ermöglicht später eine sichere adhäsive Befestigung.

Die rotierenden Instrumente im Okklusionsonlay-Set 4665ST werden durch die Schallspitzen SFM6/SFD6 ergänzt. Worin sehen Sie deren Indikation, oder einfacher: Warum haben Sie die entwickelt?

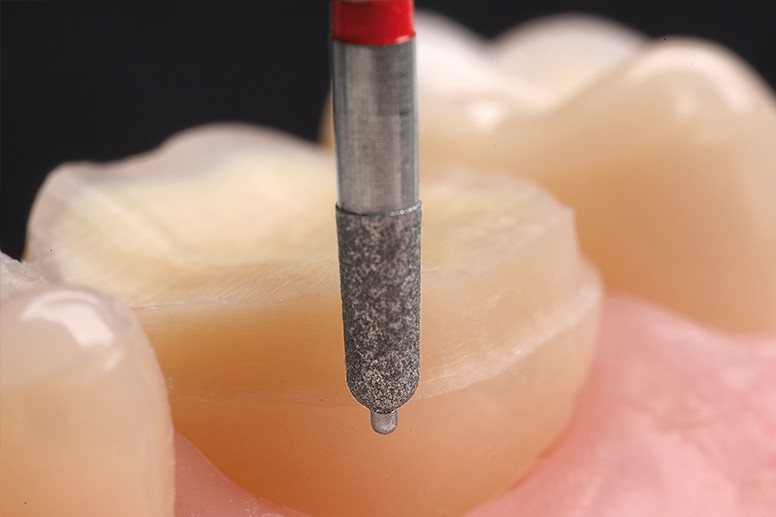

In der Auflistung fehlt die Präparation approximal. Da kommen wir initial nicht um dünne Separierer umhin. Die müssen dünn sein, denn wir wollen, dass die Präparation auf den Schmelz begrenzt bleibt. Aber dünne Separierer laufen unruhig und verursachen leicht „wellige“ Ergebnisse. Je vorsichtiger präpariert wird, desto leichter entstehen diese „Girlanden“. So ist das auch bei dem Separierer, der im Okklusionsonlay-Set 4665ST enthalten ist (die Form heißt 858.314.010). Um diesen Welleneffekt zu vermeiden, haben Prof. Edelhoff und ich mit Komet Dental die Schallspitzen SFM6 und SFD6 entwickelt (Abb. 4). Dabei handelt es sich um eine völlig andere Form als die einst für die Inlaypräparation entwickelte. Diese ist dünn und breit wie ein Spaten. Der Effekt hat mich immer an die römischen Kurzschwerter aus den Asterix-Comics erinnert. Daher heißen diese Schallspitzen jetzt „Approximalschwerter“. Da noch nicht alle Praxen mit Schallspitzen arbeiten, sind sie nicht Teil des Sets, nur ergänzend erhältlich. Aber wer über Ergonomie nachdenkt, kommt nicht daran vorbei – wie der Schnitt mit einem Schwert liefern sie gerade, glatte Oberflächen und ein perfektes Finish – in einer Form, die genau kongruent zu der mit Separierern angestrebten Idealform ist. Da die Schallspitzen einseitig diamantiert sind werden die Nachbarzähne nicht beschädigt.

In der Auflistung fehlt die Präparation approximal. Da kommen wir initial nicht um dünne Separierer umhin. Die müssen dünn sein, denn wir wollen, dass die Präparation auf den Schmelz begrenzt bleibt. Aber dünne Separierer laufen unruhig und verursachen leicht „wellige“ Ergebnisse. Je vorsichtiger präpariert wird, desto leichter entstehen diese „Girlanden“. So ist das auch bei dem Separierer, der im Okklusionsonlay-Set 4665ST enthalten ist (die Form heißt 858.314.010). Um diesen Welleneffekt zu vermeiden, haben Prof. Edelhoff und ich mit Komet Dental die Schallspitzen SFM6 und SFD6 entwickelt (Abb. 4). Dabei handelt es sich um eine völlig andere Form als die einst für die Inlaypräparation entwickelte. Diese ist dünn und breit wie ein Spaten. Der Effekt hat mich immer an die römischen Kurzschwerter aus den Asterix-Comics erinnert. Daher heißen diese Schallspitzen jetzt „Approximalschwerter“. Da noch nicht alle Praxen mit Schallspitzen arbeiten, sind sie nicht Teil des Sets, nur ergänzend erhältlich. Aber wer über Ergonomie nachdenkt, kommt nicht daran vorbei – wie der Schnitt mit einem Schwert liefern sie gerade, glatte Oberflächen und ein perfektes Finish – in einer Form, die genau kongruent zu der mit Separierern angestrebten Idealform ist. Da die Schallspitzen einseitig diamantiert sind werden die Nachbarzähne nicht beschädigt.

Lassen Sie uns nun von den Schallspitzen für die Inlaypräparation sprechen. Wofür sind die indiziert?

Na, endlich sprechen Sie die an. Denn die gerade genannten „Approximalschwerter“ SFM6/SFD6 für die Präparation der Okklusionsonlays sind ja vor dem Hintergrund der guten Erfahrungen mit den Inlayschallspitzen SFM7und SFD7 entstanden. Im Grunde bräuchten die eigentlich einen Eigennamen. Bei uns in der Praxis heißen sie die „Inlayschallspitzen“ – obwohl sie ja streng genommen gar nicht spitz sind. Entstanden sind diese längsseitig halbierten Schallspitzen als Ergänzung zum Expertenset 4562ST für die Präparation von Keramikinlays und -teilkronen. Das war das Set, das ich mit OA Dr. Blunck, Prof. Frankenberger, Dr. Hajtó, Dr. Mörig und Prof. Pröbster entwickelt hatte. Die gemeinsame Entwicklung in so einer großen Gruppe war sehr aufwendig; es gab noch kein Zoom und wir mussten uns mehrfach an verschiedenen Orten treffen, um die Präparationsziele und -schritte sowie die erforderlichen Formen abzustimmen. Die Arbeit hat sich gelohnt, denn das Ergebnis stellt weltweit den Standard für die Präparation von Keramikinlays und -teilkronen dar – erkennbar unter anderem daran, wie häufig unsere Publikation, in der wir das Vorgehen beschreiben, von anderen Autoren zitiert wird.

Mich störte im Nachhinein nur, dass die Präparation der approximalen Kästen durch rotierende Instrumente nicht ideal lösbar war. Daher habe ich als Ergänzung entsprechende Inlayschallspitzen konzipiert. Es gab vorher schon Schallspitzen für die Behandlung mit vorgeformten Keramikinserts von einem anderen Hersteller. Nach meiner Erfahrung bedurfte es für die Präparation von Keramikinlays aber anderer Formen und einer deutlich effektiveren Präparation. Gemeinsam mit Komet Dental habe ich daher optimierte Geometrien für die approximale Präparation von Inlays und Teilkronen entwickelt und durch Veränderung der Diamantierung die Abtragsleistung deutlich erhöht. Damit die Schallspitzen sowohl für Prämolaren als auch für Molaren perfekt passen, gibt es – wie jetzt auch beim OccluShaper – zwei Größen, jeweils in einer distalen und einer mesialen Ausführung. Mit Blick auf die Ergonomie ist deren Einsatz im Grunde zwingend! Nach konventioneller Vorprä paration mit den rotierenden Instrumenten aus dem Experten-Set 4562ST wechseln Sie auf die Schallspitzen. Deren Geometrie erzeugt selbstständig die richtige Form der approximalen Kästen, ohne dass man den Nachbarzahn verletzen kann. Vermutlich ist das der Grund, warum so viele Praxen diese Schallspitzen einsetzen.

Da wir bei der Ergonomie sind: Die Schallspitzen werden in einem Edelstahlständer verwahrt und bei uns im Set hygienisch aufbereitet. So ist sichergestellt, dass immer alle Formen zur Verfügung stehen. Die Edelstahlständer kann man zudem bei Komet Dental lasergra vieren lassen. Dann weiß jeder, ohne den Ständer zu öffnen, welche Schallspitzen darin enthalten sind. Und jetzt die Gretchenfrage: Haben Sie Nacken- oder Rückenbeschwerden? Erfreulicherweise beim Behandeln nicht, aber ich habe ja auch gute Instrumente …

Vielen Dank für das Gespräch.

Dieser Artikel ist auch in der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis erschienen.

Autorin: Dorothee Holsten